MMT-Kritik unter Vorbehalt

Makroskop, 2024

In "Eine Kritik der Modern Monetary Theory als geldtheoretisches Konzept" kritisierte Ingo Stützle auf Exploring Economics die Modern Monetary Theory aus einer marxistischen Perspektive. Malte Kornfeld reagierte in einem Makroskop Artikel auf diese Kritik, die wir hier zweitveröffentlichen.

Der Politologe Ingo Stützle bemüht sich um eine marxistische Kritik an der Modern Monetary Theory. Zwar stellt er einige valide Kritikpunkt heraus – etwa die mangelnde Berücksichtigung von Machtverhältnissen. Doch ist seine Gegendarstellung kaum weniger machtblind.

Seit jeher sieht sich die Modern Monetary Theory (MMT) mit umfassender Kritik von diversen Seiten konfrontiert. Nicht immer ist sie berechtigt und kommt ohne Strohmann-Argumente aus. Eine gängige Unterstellung gegenüber der MMT ist, dass sie prinzipiell keine Gefahr in der staatlichen Geldschöpfung sehen würde. Dementsprechend könnte der Staat so viel Geld „drucken“, wie er möchte.

Wird die Moderne Geldtheorie dann noch entgegen dem Namen als politisches Programm (bewusst) missverstanden, sind Verschwörungstheorien nicht weit: Besonders aus Reihen der Crashpropheten und libertären Bitcoin-Bubble wird immer wieder vor „Etatisten“ gewarnt, die die Geldmenge aufblähen möchten, um den vorbildlichen Sparer durch Inflation zu enteignen. Ziel sei die persönliche Bereicherung des Staatspersonals.

Umso erfrischender ist es, die MMT-Kritik des marxistischen Politikwissenschaftlers Ingo Stützle zu lesen. Dass er auf Klischees verzichtet, mag daran liegen, dass er intensiv auf Primärliteratur von MMT-Autoren zurückgreift.

Entgegen der vulgären MMT-Kritik betont Stützle, dass es für sie aus „rein ökonomischer Perspektive“ keine „Budgetrestriktionen“ gäbe. Die Moderne Geldtheorie weise viel mehr darauf hin, dass es politische Entscheidungen und Regeln sind, welche die Geldschöpfungsmöglichkeiten des Staates einschränken.

Auch würdigt Stützle die Widerlegung des Mythos, wonach „zu viel Geld unweigerlich zu Inflation führe“. Letztlich gehe es der MMT um die Mobilisierung „realer Ressourcen“ – und erst deren Übernutzung trage eine Inflationsgefahr in sich. In diesem Zusammenhang zitiert er den MMTler Warren Mosler, für den Steuern vor allem eine Form der Inflationsregulierung sind, weil sie Kaufkraft einschränken können.

Nicht immer hat er Unrecht

Hätte Ingo Stützle hier aufgehört, würde sein Text wohl kaum Eine Kritik der Modern Monetary Theory heißen und diese Replik würde sich ersparen. Doch, während er wesentlichen Grundannahmen der Theorie zustimmt, entzündet sich seine Kritik an anderer Stelle. Vor allem attestiert er der MMT Theoriearmut hinsichtlich Staat, Geld und Kapitalismus, sowie eine vermeintliche Ausblendung „gesellschaftlicher Machtverhältnisse“.

Stützles letztes Urteil ist teilweise berechtigt. Politische Entscheidungen wirken in der MMT oftmals eher voluntaristisch als das Ergebnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Und Entscheidungsträger scheinen eher „Irrtümern“ (Stützle) zu verfallen, als dass sie interessengeleitete Entscheidungen treffen. Für MMTler ist es nicht unüblich, komplexe geldpolitische Zusammenhänge plakativ zu skizzieren. Dass solche unterkomplexen Darstellungen an wissenschaftlicher Qualität einbüßen, lässt sich kaum vermeiden.

Zwar gibt es auch MMT(-nahe) Autoren, die dem Institutionengefüge des Geldsystems mehr Aufmerksamkeit schenken und damit das explizit Politische herausstellen – siehe etwa das skizzierte Forschungsprojekt zur Ressourcenbasierten Finanzordnung. Doch stecken solche Ansätze noch in den Kinderschuhen.

Dieselben Fallstricke

Leider aber hilft Stützles Kritik wenig, um die von ihm identifizierten theoretischen Leerstellen zu füllen – heißt: die Frage nach den Machtverhältnissen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Denn er selbst sitzt Irrtümern auf, die er der MMT – teils mit sarkastischem Rückgriff auf Keynes-Zitate – vorwirft.

Spending comes first

Diese Irrtümer zeigen sich insbesondere in seinem Staatsverständnis. Nicht unüblich für marxistische Ansätze[1] rekurriert er auf den „Steuerstaat“ – so auch der Titel eines Unterkapitels in Stützles MMT-Kritik. Stützle charakterisiert den „Steuerstaat“ in seinem im Verhältnis zur Privatwirtschaft: Da der Staat „nicht unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt“ sei, erhebe er Steuern. Die „Verwertung des Wertes“ sei „Grundlage der staatlichen Finanzen“, weshalb er seine Ausgaben so organisieren müsse, dass sie „der Verwertung dienlich sind und so seine Steuerbasis vergrößern“.

Für Stützle muss es also Kräfte in der Privatwirtschaft geben, welche die Währungseinheiten „multiplizieren“. Sonst könnte sich die staatliche Steuerbasis nicht vergrößern. Doch welche Kräfte sollen das sein? Wenn Wertschöpfung in der Privatwirtschaft stattfindet und aus Geld mehr Geld über den Warenverkauf gemacht wird (G – W – G‘), dann kann das Inkrement sich nur aus Geld speisen, das zuvor in die Wirtschaft hineingegeben wurde.

In der modernen Wirtschaftsordnung ist das vor allem Giralgeld, das nicht die Zentralbank, sondern Geschäftsbanken schöpfen. Aber dieses kann der Staat nicht durch Steuern einziehen, weil die einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel Zentralbankgeld – sogenannte (digitale) Reserven[2] – und physisches Bargeld (Scheine und Münzen) sind. Die Frage an Stützle bleibt also offen: Wie kann mehr (besteuerbares) Zentralbankgeld durch privatwirtschaftliche Wertschöpfung entstehen, solange der Staat als Währungsmonopolist nur die Währungseinheiten aus der Wirtschaft herausziehen kann, die er vorher hineingegeben hat?

Es gibt kein genuin ökonomisches Schuldenlimit

Um an mehr Geld zu kommen, kann der Staat laut Stützle zwar auch Kredite aufnehmen, doch seien diese lediglich eine „Vorwegnahme künftiger Steuereinnahmen“. Bedient würde „der öffentliche Kredit aus Steuereinnahmen“.

An dieser Stelle verkürzt Stützle den realen finanzpolitischen Handlungsspielraum des Staates: Denn die Regierung muss ihre Kredite nicht zwangsläufig mit Steuereinnahmen bedienen. Gängige Praxis ist es, Staatsanleihen zu überrollen. Das bedeutet, eine neue Anleihe zu verkaufen, um die alte Anleihe zu refinanzieren.

Setzt man idealtypischerweise konstante Steuereinnahmen voraus, kann der staatliche Schuldenstand durchs Überrollen von Anleihen steigen, stagnieren oder sogar sinken. Wie sich der Staatsschuldenstand entwickelt, ist abhängig vom Verhältnis der Höhe des Zinsniveaus der alten Staatsanleihe im Vergleich zu dem der neuen.

Zahlt Staat etwa sechs Prozent Zinsen auf eine alte Anleihe, das Zinsniveau der neuen Anleihe sinkt aber auf zwei Prozent, dann muss der Staat vier Prozent weniger Zinsen bezahlen und kann so den Anstieg der Schuldenlast ausbremsen. Bei einem negativen Zinssaldo bekommt der Staat sogar Geld geschenkt, das er zum Schuldenabbau benutzen kann. Genau das ist in der historischen Niedrigzinsphase passiert.

Für Stützle sind Staatsanleihen aber nur aufgrund von Steuern eine sichere Anlage. Schuldenstände könnten nur so lange steigen, wie die Wirtschaft wächst und Steuern Zinszahlungen garantieren.

An dieser Stelle verkennt Stützle das Politische der Fiskalregeln, dessen Ausblenden er der MMT eigens vorwirft. So sagt er, dass die MMT die Kritik an der Schuldenbremse „stark darauf verengt, dass die Finanzierung kein Problem sei […] liegt daran, dass sie nicht darüber aufklärt, wie zentral gesellschaftliche Machtverhältnisse sind“.

Stützle scheint sich selbst der zeitblinden Logik der Schuldenbremse zu unterwerfen, wenn er die Wachstumsschranken der Staatsschulden an der Entwicklung des Wirtschaftswachstums und den Besteuerungsmöglichkeiten für Zinszahlungen festmacht. Denn wie stark der Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ansteigt, sagt lediglich etwas über die Veränderung der Staatsschuldenquote aus, aber nichts über die Kreditwürdigkeit des Staates.

Es gibt kein genuin ökonomisches Limit, an dem die Staatsschuldenquote nicht mehr tragbar wäre. Es ist vielmehr eine politische Entscheidung – oder, in Stützles Worten ausgedrückt – eine Frage gesellschaftlicher Machtverhältnisse, die bestimmt, wie hoch der Schuldenstand des Staates sein darf. Die Kräfteverhältnisse müssen sich im Staat materiell verdichten, um über das Parlament um Fiskalregeln zu ringen.

Deutlich wird das schon mit der Entstehung des Maastricht-Kriteriums: Dass dieses ein maximales Defizit von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts und eine höchstmögliche Staatsschuldenquote von 60 Prozent für die EU-Mitgliedsstaaten vorschreibt, geht insbesondere auf Deutschlands hegemoniale Stellung in der werdenden EU zurück. In den Verhandlungen um die Fiskalregeln für die EU konnte sich die deutsche Regierung besonders gegen den Widerstand aus Frankreich durchsetzen.

Der dezidiert ordoliberale Ex-Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer profilierte sich damals als „härtester Verhandler“, so der Volkswirt Jan Priewe, ungeachtet der Tatsache, dass das Staatsschuldenlimit von 60 Prozent am BIP lediglich dem damaligen Staatsschuldendurchschnitt der Europäischen Gemeinschaft entsprach und auf keinen ökonometrischen Modellen beruhte.

Die Privatwirtschaft okkupiert nicht alle Ressourcen

„Machtfragen“ klammert die MMT laut Stützle auch in ihrer Theorie des Verhältnisses von öffentlichen Gütern und privaten Waren aus. Es müsse ausgefochten werden, ob diese Ressourcen entweder vom Staat oder vom Kapital hergestellt werden. Man könne sich über diese Auseinandersetzung nicht mittels Gelddrucken „hinwegsetzen“.

An dieser Stelle mangelt es Stützle an Differenzierung. Um zu beurteilen, inwieweit eine Nutzungskonkurrenz zwischen Staat und Privatwirtschaft herrscht – jede Ressource kann nur einmal beansprucht werden –, muss man einen genaueren Blick auf die Ressourcenauslastung werfen.

Allerdings kann von wirtschaftlicher Vollauslastung schon länger keine Rede mehr sein. Denn würden private Unternehmen jede wirtschaftliche Ressource „okkupieren“, läge die Arbeitslosenquote der BRD nicht seit 50 Jahren über mehr als zwei Prozent.

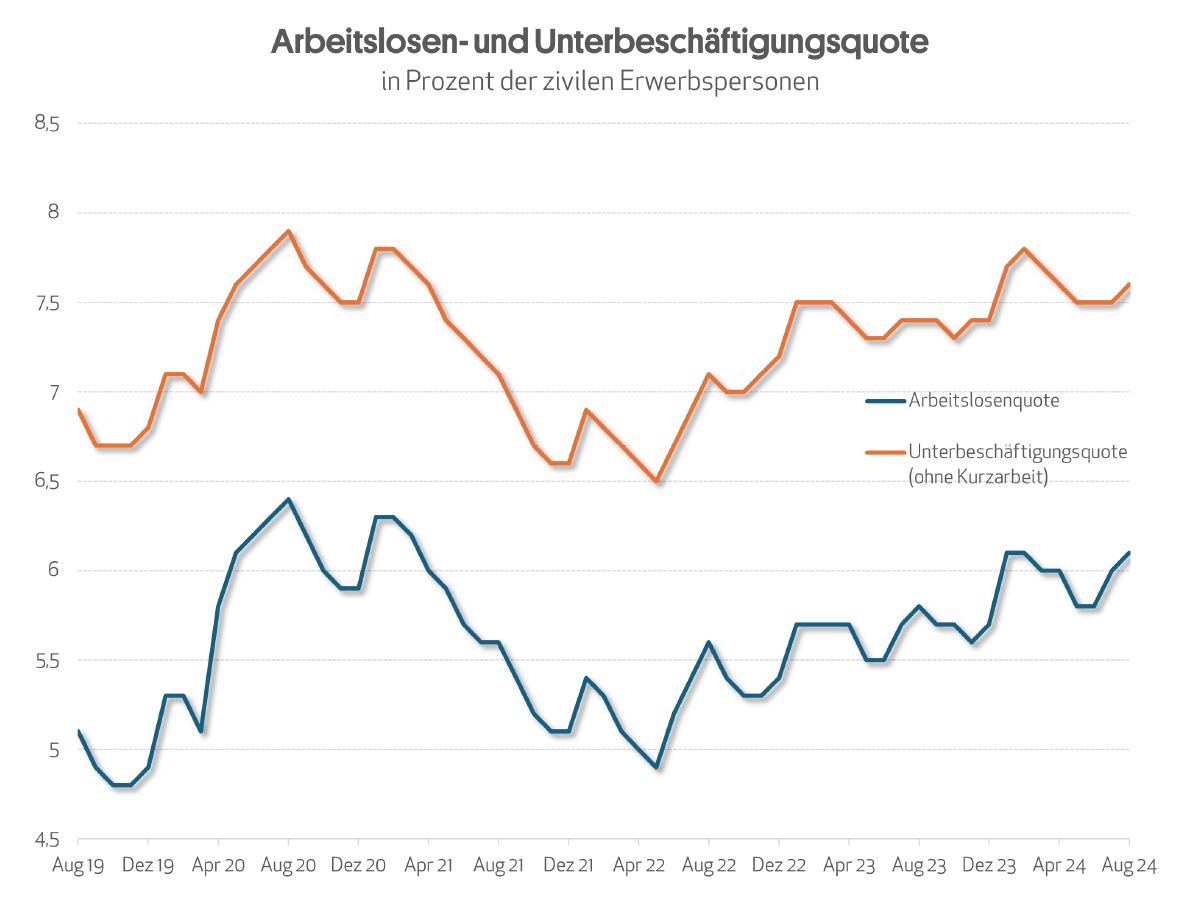

Zumal die Unterauslastung der deutschen Wirtschaft in der aktuellen Rezession weiter steigt. Das zeigt sich an folgender Grafik zu Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung:

Die Arbeitslosenquote ist zwischen Mai 2022 und August 2024 um 1,2 Prozent bzw. um circa 603.000 Arbeitslose angestiegen, während die Unterbeschäftigungsquote im gleichen Zeitraum um 1,1 Prozent, das heißt, sich um etwa 612.000 Unterbeschäftigte erhöht hat.

Eine flächendeckende Integration in den Arbeitsmarkt scheitert also seit einem halben Jahrhundert und wird in der aktuellen Rezession besonders deutlich. Mit anderen Worten: Das private Kapital scheint nicht in der Lage zu sein, die ungenutzten Ressourcen vollumfänglich für seine Verwertungsinteressen zu mobilisieren. Nur das würde aber Stützles Annahme einer grundsätzlichen Ressourcenkonkurrenz zwischen Privat- und Staatswirtschaft bestätigen.

Nur wenn der Arbeitsmarkt leergefegt wäre und es keine brachliegenden Produktionsmittel mehr gäbe, erforderte es ausnahmslos diese Auseinandersetzung um die schon benutzten Ressourcen. Wenn also MMT-(nahe) Autoren vorschlagen, ungenutzte (Arbeitskraft-)Ressourcen durch ein Beschäftigungsprogramm nach Vorbild des New Deals zu mobilisieren, werden sie kaum in unmittelbaren Konflikt mit der Privatwirtschaft treten.

Durchaus kann es ex post staatliche Kämpfe um Marktmacht mit den Privaten geben – sprich, wenn Arbeitskräfte bereits für die Beschäftigung beim Staat mobilisiert wurden. Eine zusätzliche staatliche Nachfrage kann dann nicht nur Investitionsanreize für die Privatwirtschaft setzen, auch kann ein preislicher Unterbietungswettbewerb in umkämpften Wirtschaftssektoren (private) Unternehmen vom Markt verdrängen. In dieser Hinsicht differenziert, kommt Stützle zu seinem Recht.

Möchte der Staat die Kämpfe mit den Privaten um Marktmacht scheuen, müsste er vor allem Wirtschaftssektoren bedienen, in denen zu wenig privatwirtschaftliche Aktivität herrscht. So gibt es neben der steigenden Zahl an Arbeitslosen auch einen steigenden Bedarf an Arbeit für die sozial-ökologische Transformation, die aber für das Kapital als nicht-verwertbar erscheint. Diese (potenziellen) Jobs sind vor allem im Dienstleistungsbereich zu finden – namentlich etwa Bildungsreferenten für Nachhaltigkeit oder Berater für soziale und grüne Investitionen.

Nichtsdestotrotz kann das Wissen und anderer Output solcher Berufe wiederum privatwirtschaftlich genutzt werden. Inwiefern das politisch gewollt ist, steht auf einem anderen Blatt. Das Ergebnis solcher Auseinandersetzungen ist – wie so oft – eine Frage gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse und welchen Gruppen es gelingt, die kritische Masse für sich zu gewinnen.

[1] Joachim Hirsch hat die neomarxistische Diskussion um den Staat, zumeist materialistische Staatstheorie genannt, wesentlich beeinflusst. Er schreibt: „Die finanziellen Mittel, über die er [der kapitalistische Staat] verfügt, sind Abzüge aus dem kapitalistischen Produktions- und Verwertungsprozess. Gerät dieser in eine Krise, folgt die Finanzkrise des Staates auf dem Fuß und beschneidet seine Handlungsmöglichkeiten. Nicht nur die materielle Existenz der Bürokratie und des Staatspersonals, sondern auch soziale Befriedungs- oder Infrastrukturmaßnahmen sind deshalb daran gebunden, dass der Verwertungsprozess des Kapitals nicht ernsthaft gestört wird.“

[2] In der EU und anderen Währungsräumen wurden Verfahren zur Einführung von digitalem Zentralbankgeld angestoßen. Kommt es tatsächlich zur Etablierung eines digitalen Euro, Dollar etc. wäre dies die ersten digitalen Währungen, auf die neben Regierungen, Geschäftsbanken und Zentralbanken auch Privathaushalten zugreifen könnten. Zur Diskussion um den digitalen Euro vergleiche auch die Beiträge auf MAKROSKOP, etwa hier, hier und hier.